День шестой

С утреца мы встали и первым делом полезли по леднику на перевал. Ледничок был маленький, но противненький, потому как голый. Черный лед, скользенько. Благо лед переходил в крутую, но вполне лазабельную, и не очень длинную сыпуху, точнее, в расползающиеся под конечностями скалы, но хоть не в очередной обрыв.

За перевалом мы попали в какое-то наглядное пособие «как разрушаются горы». Бритвенно-острый гребень над нами, и бесконечное поле расползающегося сланца под ногами. И мы по этому полю расползаемся. Очень скользкий, хорошо хоть сухой.

Вживую очень впечатляюще. Побеждающая энтропия.

Продвижение вдоль хребта привело нас к верхушечке очередного ледничка.

Потопали через нее.

Вышли на очередной перевал. Напротив Олимпус.

Оттуда мы пришли.

А вот туда нам спускаться.

Вот по здовровенной морене давно растаявшего ледника надо спуститься вниз, свернуть к Олимпусу, начать подниматься к нему же.

Серега курит карты, а туда ли мы идем. Потому как троп тут нет, а немногочисленные описания смутны и противоречивы.

То, что по морене надо спуститься к реке сомнений не вызывает. На речке устраиваем ланч.

На этом «простая» часть кончилась. Дальше пошел поиск дороги в полном бездорожье. Т.е. принципиально все просто — надо спуститься по речке, вдоль которой мы спускались до ее слияния с Queets River, и по притоку последней подняться к леднику Humes. Но это по карте просто. Queets River практически с места нашего ланча уходила к каньон, и пройти по берегу было невозможно. По описанию, надо был траверсировать над рекой по склону. Склон крутой, и местами настолько заросший ольхой, что без огнемета не продерешься. Иногда появляется тропиночка, судя по всему оленья. Она то есть, то растворяется в пресловутой ольхе. Один из ходивших высказал идею, что спускаться надо по противоположному берегу реки, и на месте слияния — пересечь Queets River, и начать подниматься по руслу притока. Сам-то он там не ходил, что характерно. Оно да, на противоположном берегу видно удобную тропу (тот берег сильно положе и много чище), но слияние рек — в глубоком скальном каньоне — как он там собирался перебираться? В общем, стали мы продираться по склону оленьими тропами. Продрались к месту слияния. Повернули. Тут опять непонятно стало. Мы оказались на этакой полочке. К руслу руки обрыв, дальше проходить — тоже обрыв. Другая группа, тут ходившая, ушла дальше высоко над рекой, но потом они спускались, провешивая веревки вниз. При этом русло выглядело проходимым, надо было только к нему спуститься. Мы решили поискать спуск. Что характерно — нашли. Ну не то чтобы нормальный спуск, но, как потом просмотрели снизу, самый приемлемый из возможного. Самый короткий обрывчик. Мы даже обошлись без веревки — на обрыве дерево упало, удалось по нему сползти. Но когда дерево уползет дальше, без веревки там не обойдешься. Дальше пошли вверх по руслу, там действительно проходимо — каменные завалы, но лазабельные, никаких обрывов. Но место мрачное — какая-то мертвая тишина стояла — ни птиц, ни вообще каких зверушек — хотя вода есть, растения растут.

В какой-то момент наткнулись на обломки самолета. Ну, т.е нам попалось два совсем маленьких обломка, но однозначно определяемых как самолетные. Потом уже нашли инфу — в 1956 на это местом столкнулись два всегоподных перехватчика F-89 Scorpions. В учебным полете, ясное дело. В каждом два человека — пилот и бортиженер. Все четверо парашютировались, но один пилот погиб под обломками самолета, а трое выжили. Двоих подобрали спасатели, заброшенные вертолетом, а третий вышел сам. Трудно предствить, как он там продирался, бедолага. Он, конечно, вниз по реке шел, но в 50-х там еще дальше до цивилизации было, да и пилоты истребителей не особо для бездоржного хайкинга приспособлены.

А мы поднимались по здоровенному курумнику выше и выше, перевалили через хребтичек, и вышли к озеру у подножия ледника Humes. Вот тут ночевать и будем, а завтра полезем на ледник.

На противоположной строне озера, присыпанный мореной, имелся толстенький кусок ледника.

И вот с этого ледника с регулярностью поездов московского метро сползали камни и падали в воду, делаюя громкий плюх. Надо сказать, место там было тихое, и каждый плюх РАЗДАВАЛСЯ. Поначалу я от них подпрыгивала, потом привыкла. Иногда камень был особенно крупный, и тогда до нашего берега доходила волна, и устраивала вторичный плюх. Я очень надеялась, что ночью от ледника не отвалится кусок побольше, и волна не притопит палатку.

Следы дня:

День седьмой

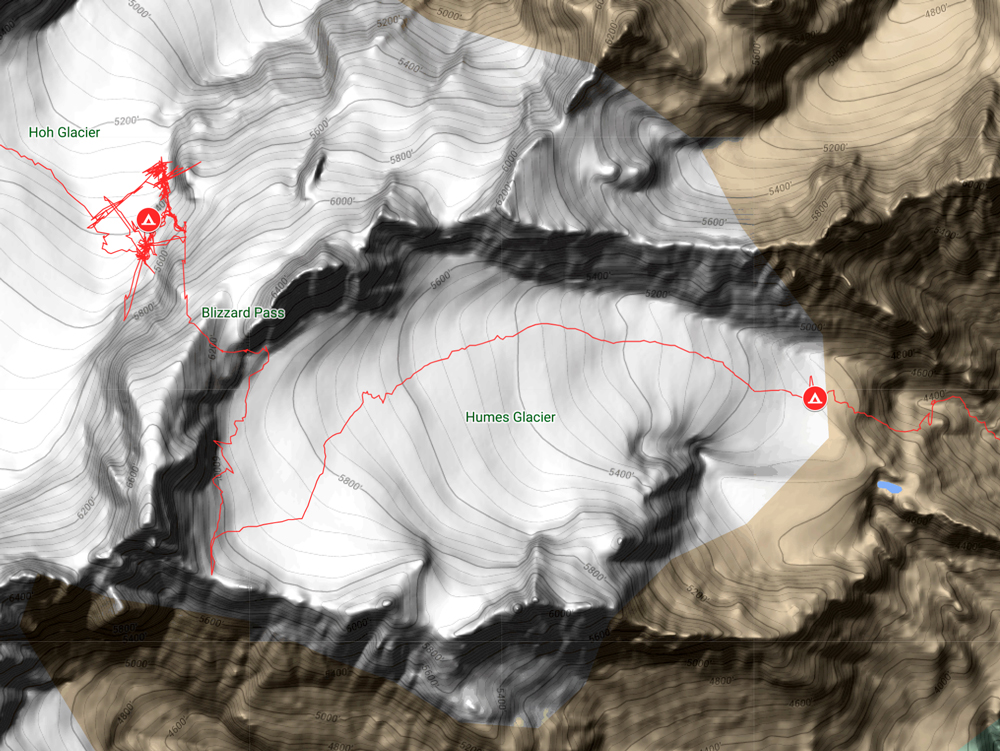

Пора на ледник, а с него на Blizzard Pass, который прямо по курсу. Но перевал выглядел каким-то мало подходящим для залезания, уж больно вертикальная скала там торчит, и мы решили сходить на соседний перевал, который левее, посмотреть, нельзя ли обойти с другой стороны. Ледник был голый, скользкий, и до крайности трещиноватый. Особенно в нижней своей половине. Идти приходилось сплошными галсами. Я, правда, все равно нашла снежный мостик чтобы провалиться, но неглубоко.

Вылезли мы на соседний перевал. Выяснили, что за ним бесконечный обрыв. Пришлось возвращаться к Blizzard Pass.

Humes и озеро внизу

Верхняя часть Humes

А это Blizzard Pass, и на него мы сейчас полезем. По всей этой ползущей под твоими руками и ногами фигне.

Как вы догадываетесь, вылезли.

В сторону по ходу движения небольшой пологий перегибчик с ледником, из под которого течет ручеек. Ручеек очень кстати был, надо сказать.

А это взгляд назад.

Пологим перегибчик был недолго.

Очень быстро он круто загнулся вниз, и перешел в скалы, спускающиеся к очередному леднику, который нам надо было пересечь.

Ледник Хох, который собственно и дает начает реке Хох. Его нам надо пересечь и подняться на Glacier Pass.

Но для начала нам надо на этот ледник спуститься. А это оказалось той еще задачей.

Вот это скала, на которой любят ночевать люди ходящие этот маршрут. Только на тех фото, что мы видели, она в глухом снегу по вот это центральное снежное пятнышко. Народ и к скале подходил по снегу, и на ледник по снегу спускался. Нам с этим счастьем облом. По кускам снежника мы спустились вот до этой высоты, а дальше голая скала. Но эту ночевочную площадку мы даже не подумали тащиться, там через такое лезть надо, что ну нафиг. Стали искать проход вниз. В трех местах слезли практически до ледника, но на сам ледник вертикальная скала. В паре мест в теории можно было бы по веревке, но закрепить ее не за что (шлямбура у нас не было).

Под конец нашли еще один вариант. Полочка по скале к леднику. Можно навесить перила за камушки. Но если срываешься, то улетаешь под ледник. Глубоко и как-то бесперспективно. Но других вариантов и вовсе не было. Дело шло к вечеру. В теории можно было спуститься на ледник до темноты, но ночевать на крутом, полностью открытом леднике, на котором палатку то поставить некуда… сомнительная идея. Переходить его в темноте — еще более сомнительная, там сплошной лабиринт из трещин. Тут еще туман начал наползать снизу. Так что поставили палатку на площадке над спуском на ледник и заночевали.

Следы дня:

Видюшечка от Сереги: