Для начала маленькое введение что такое Шпицберген и где его искать.

Шпицберген — архипелаг, а так же самый крупный остров этого архипелага, расположенный в Северном Ледовитом океане, примерно на полпути от Норвегии к Северному полюсу. Точнее, так он звался с 1596 года, когда Виллем Баренц архипелаг открыл, описал, нанес на карты и поименовал, и до 1925 года, когда архипелаг перешел под крылышко Норвегии (до этого он был беспризорным), и те переименовали его в Svalbard, оставив имя Шпицберген за главным островом. Русские, впрочем, норвежское нововведение предпочитают игнорировать, и называют архипелаг по прежнему Шпицбергеном.

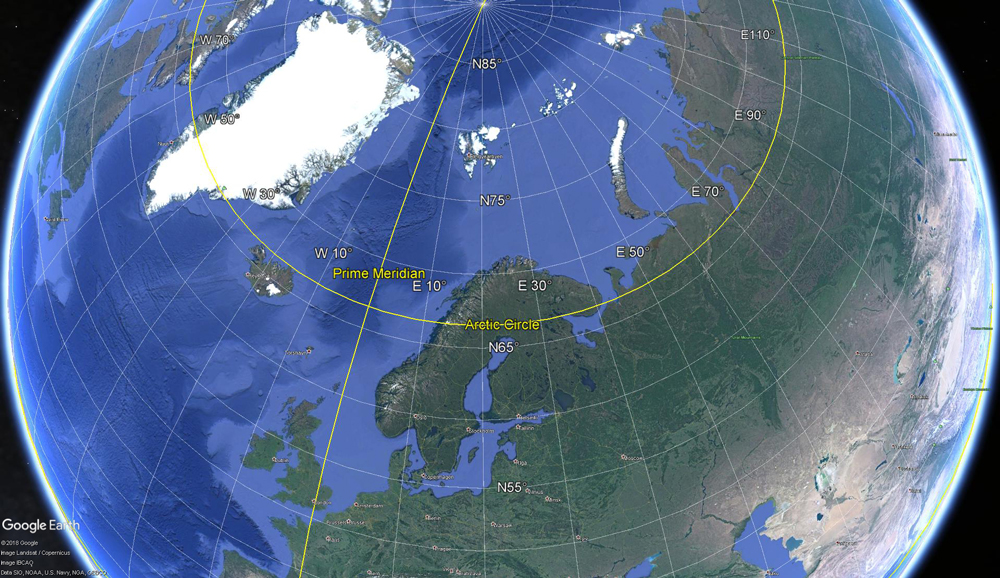

Вот он на глобусе, справа от Гринвичского мередиана, между 75 и 85 параллелями.

Архипелаг большой, десять крупных островов и куча мелочи.

60% архипелага покрыто ледником, 30% — голые скалы, и только 10% отдано чахлой тундровой растительности. Прекрасное место для жизни, я считаю. Остров, тем не менее, обитаем, и населен не только полярными медведями, но и людьми. На Шпицбергене раcположены самые северные постоянные поселения людей.

История присутствия этих самых людей на архипелаге и его современный статус довольно интересны. Викинги и поморы туда плавали сезонной охоты ради века с XII, считая его, судя по всему, восточной частью Гренландии.

После открытия островов Баренцем туда ломанулись голландцы, англичане, датчане, французы, к которым позже присоединились русские и норвежцы. Не жить, конечно — зимовать там оставаться долго никто не решался, за исключением несчастных, потерявших корабли, да отдельных психов. Прибрежные воды архипелага были богаты на китов, моржей, тюленей и другую морскую живность. Вот ее и изводили. Сначала извели китов, потом моржей, тюленей и медведей. Когда живности почти не осталось, обнаружили, что остров богат разными полезными ископаемыми, в первую очередь углем. И к концу XIX века все дружно переключились со зверья на уголь. В XX веке уголь тоже как-то подистощился. Ныне уголь там добывают только в двух местах, норвежцы в Swea, и это единственная экономически оправданная шахта, и русские в Баренцбурге, но сейчас уже исключительно для поддержания экономического статуса — весь добываемый уголь на отпление самого Барнецбурга и идет. Так что экономика острова переключилась на науку и туризм.

Правовой статус архипелага очень забавен. До 1920 года он был беспризорным, при том, что куча стран имела там свои интересы и присуствие. И беспризорность всех начала напрягать. Чтобы не передраться, в 1920 14 заинтересованных стран подписли Шпицбергенский трактат (Svalbard treaty), по которому архипелаг передавали Норвегии, но все государства участники договора имеют равные права на экономическую длятельность на архипелаге. К договору присединялось постепенно все больше стран, и сейчас их там под пятьдесят.

И, как результат, хотя Шпицберген в целом и под норвежскими законами, там куча своих особенностей.

Скажем, для въезда на остров виза не нужна. Никому вообще, не только участникам договора. Но в Шенген Шпицберген не входит, хотя остальная Норвегия таки да. Впрочем, если у вас нет частного самолета или яхты, а для въезда в саму Норвегию виза вам требуется, то чтобы въехать на Шпицберген транзитную норвежскую визу все равно получать придется, потому как регулярным транспортом попасть туда можно только из Норвегии.

Налогов там нет, точнее есть совсем маленькие, только на поддержание управления самого острова. Поэтому цены по сравнению с остальной Норвегией приятно удивляют, несмотря на то, что практически все ввозится с материка.

Шпицберген — частично демилитаризованная зона, там нельзя строить военные бызы и вообще использовать его в военных целях. Но военный корабль в порту мы видели.

Из всей толпы госудаств, подписавших договор, сейчас активное экономическое присуствие поддерживают на острове только Норвегия и Россия. На острове три норвежских поселения и полтора русских. Русских раньше три было, но уголь подстощился, и теперь там один реальный поселок (Баренцбург), один законсервированный (Пирамида) и один заброшенный (Грумант).

Это было кратенькое вступление, что и где есть Шпицберген.

Почему мы решили провести отпуск, катаясь на лыжах по этому чудесному месту? (хотя конечно слово «кататься» у меня лично как-то плохо ассоциируется с тасканием 40-килограммового груза, троплением лыжни по колено в снегу и ночевками в продуваемом всеми ветрами сугробе, но пусть).

Во-первых, я тропический цветочек, я очень не люблю зиму, снег и мерзнуть. ОЧЕНЬ не люблю.

Во-вторых, я очень боюсь белых медведей, а после того как мы пробежали Марафон с полярными медведями в Черчилле на мое сомнение, что есть еще где-то в мире город, где полярные медведи бродят по улицам, purple_monkey мне тут же выдала Шпицберген.

В-третьих, с подачи той же purple_monkey мы посмотрели два сезона сериала «Fortitude», а там, в центре страшных ос, мамонтов и прочего душевного триллера опять же Шпицберген.

В-четвертых, «Человек — существо тропического климата. Биологически мы приспособлены жить голыми, в тёплом климате.» (детская книжка по туризму) и я считаю, что это истинная правда, и лучше всего ей и следовать.

Наверняка я пропустила некоторое количество важных пунктов, но даже перечисленного вполне достаточно, чтобы понять, что на Шпицберген ехать надо было непременно.

О специфической снаряге и прочей подготовке (в первую очередь себе на память и доработку, но и кому может пригодится).

В качестве подготовки к лыжному походу мне пришлось получить лицензию на владение оружием. И попрактиковаться в стрельбе. Потому как без винтовки за пределы населенных пунктов на Шпицбергене выходить не только не рекомендуется, но даже и вовсе запрещено. Бродя по Лонгийру с винтовкой на плече, почувствовала себя героем вестерна, которого по ошибке засунули в фильм-катастрофу. А все белые медведи. Охотиться на них запрешено, но самообороняться не воспрещается, хотя штраф за спасение собственной жизни придется заплатить изрядный. Но основная неприятность от медведей, это то, что нехилый вес винтовки добавляется к и без того нелегкому рюкзаку. Так что ненавязчивое присутствие медведей в свой жизни ощущаешь всем организмом, даже когда их и рядом нет.

Отдельным пунктом нашей программы была палатка. У Сереги, который в отличие от меня кучу времени провел, таскаясь на лыжах про при- и заполярью, была давняя задумка сшить идеальную тундровую палатку. Палаток в мире сейчас производится много, все они не идеальны, хотя есть приличные. Но не для тундры. Была задумана шатровая палатка, ставящаася на лыжи и палки. Такие палатки народ шьет, но шести- восьми- или десятиклинки, т.е. самая маленькая требует четырех человек с запасной лыжей на палатку минимум. А нам нужна была палатка на двоих, т.е. четырехклинка, но при этом она должна была быть такой же устойчивой к ветру как и более большие. В общем это был его мега-проект, который долго думался и шился, и дошивался уже чуть ли не в такси в аэропорт. Палатка, надо сказать сработала. Кое что в ней надо поулучшать (улучшать всегда найдется чего), но ураган она у нас выдержала.

Вот так она выглядит в свернутом состоянии (длинная тощая колбаса в презервативе).

А вот так в поставленном

Изнутри и детали покажу по ходу дела.

Отдельной засадой было купить туринговые лыжи, крепления и ботинки (не AT, а просто backcountry). Все это как бы существует, но в наших краях хрен найдешь. Особенно трудно было подобрать ботинки. Все имеющееся разнообразие или не садилось на ногу, или было холодным, или застегивалось на молнию. Более-менее подошла одна модель. На них приспособили неопреновые намордники для горнолыжных ботинок для тепла в дополнение к обычным бахилам. Идти в них было нормально, но ниже -8С у меня ноги все равно замерзали и приходилось вкладывать грелки (которых на весь переход не хватает, зараз). Но это я знатный страдалец в плане замораживания рук и ног, они у меня начинают отмерзать при гораздо более гуманной температуре, чем у большинства других людей. И в этом великая моя засада, с обувью и рукавицами на холода у меня всегда изрядная проблема, пока толком не решаемая.

А шкуры к лыжам надо прибивать гвоздями еще дома, а то мы рулон дактейпа извели, постоянно подматывая это отваливающееся безобразие.

И еще одна приспособа, специфичная для длинных лыжных походов — санки. Теоретически, они придуманы, чтобы облегчать жизнь человеку туристу. В многодневном походе вес большой, а санки тащить много легче, чем рюкзак. Скажем, 45-килограмовые санки я вполне тащу, а рюкзак такого веса, ежели его на меня надеть (сама я не осилю), я, конечно, сколько-то протащу, но не очень далеко, и рухну навсегда. Мы взяли небольшие санки, чтобы поделить груз примерно пополам, половину в санки, половину в рюкзак. Но санки для облегчения жизни — это недостижимый идеал, на самом же деле они созданы, чтобы привнести в жизнь дополнительные разнообразные мучения. Наши санки еще со дня тестирования получили гордое поименование коз. Которые «коза-дереза…», ну дальше все знают. Особенно доставляют козы на спусках. Они крайне изобретательны. Заезжают то слева, то справа, то сдергивают в обрыв, то бъют под коленки, то обгоняют тебя и наезжают на лыжи спереди. Но не только спуски дают им возможность разгуляться. В глубоком снегу и на на траверсах склонов они ловко переворачиваются кверху пузом и делают это с частотой достойной удивления. Без санок мы бы, конечно, столько не утащили, но наши козы сильно взбодрили нам жизнь. Над санками еще работать надо.

И, наконец, самое важное — еда.

Еды мы набрали по типичной русской полярной раскладке. На 24 дня. Ходить планировали три недели, и немного в запас. Получилось МНОГО еды.

1-еда мужская, готовый freeze-dry (едой мужской я ее давно уже окрестила по старому анекдоту)

2-еда женская, самодельный freeze-dry, не всмысле сами сушили, а сами собрали из готовых компонентов, назван в пику еде мужской

3-сухари

4-сахар

5-чай

6-всякое мясо, типа колбаса

7-масло

8-сыр

9-печенье

10-всякие сушеные и вяленые фрукты, типа фиников и кураги

11-шоколад

12-конфеты

13-орехи

14-сгушенка

15-халва

16-мед

17-соль

А это она уже упакованная по мешкам (ботинок для сравнения размера). 32 кг еды (с упаковкой).

Но мы, конечно, себя как-то переоценили. За три недели мы и половины не сожрали, к некоторым вещам (типа сахара) вообще не притронулись. На будущее ндо учесть нашу умеренную прожорливость, чтобы не таскать такие количества с собой. Т.е. мы обычно в длинных походах еду не съедам, а тут взяли больше (типа арктическая раскладка), а соржали ненамного больше.

А еще скажу про рюкзаки. Они не к этому походу куплены, еще к Аконкагуа, но я тогда про них не рассказала, хоть и хотела. А то вдруг кто-то так же как мы мучается. Мой старый рюкзак начал разваливаться, да и маловат он был на большие походы. А нужен был рюкзак литров на 100 (на длинные походы и техснарягу). Но чтобы при этом легкий сам по себе. И не промокаемый, потому как промокаемый рюкзак это нонсенс какой-то. И кругом засада. В магазинах рюкзаков такого объема по пальцам перечесть. И все они, во-первых, тяжелы, как собаки, будто мне веса вещей не хватает. А во-вторых, пошиты на мужиков под два метра ростом. Я не дюймовочка, но до двух метров мне далеко, и рюкзак с такой длиной спины на мне вообще не сидит. Можно подумать большие рюкзаки нужны только здоровенным мужикам.

Но мы его таки нашли! От 105 до 115 литров (в зависимости от размера), двух размеров (длина спины), легкий, непромокаемый, утягивается ремнями до дневного рюкзачка. Очень удобный. Один недостаток все же обнаружен — у него почему-то промокает клапан (сам рюкзак честно не промокает), хотя сделан из того же материала, что и все остальное.

Ежели знаете еще более хорошие рюкзаки под такой запрос — делитесь.

Вроде все со вступительной частью.

Продолжение следует…