Шпицберген

Шпицберген. Что, почему и как

Шпицберген. Дорога. Лонгийр

Шпицберген. Ymerbukta

Шпицберген. Esmarkbreen

22 апреля — время покидать Esmarkbreen и знакомиться со следующим ледником. Сегодня идем на перевал на Nansenbreen.

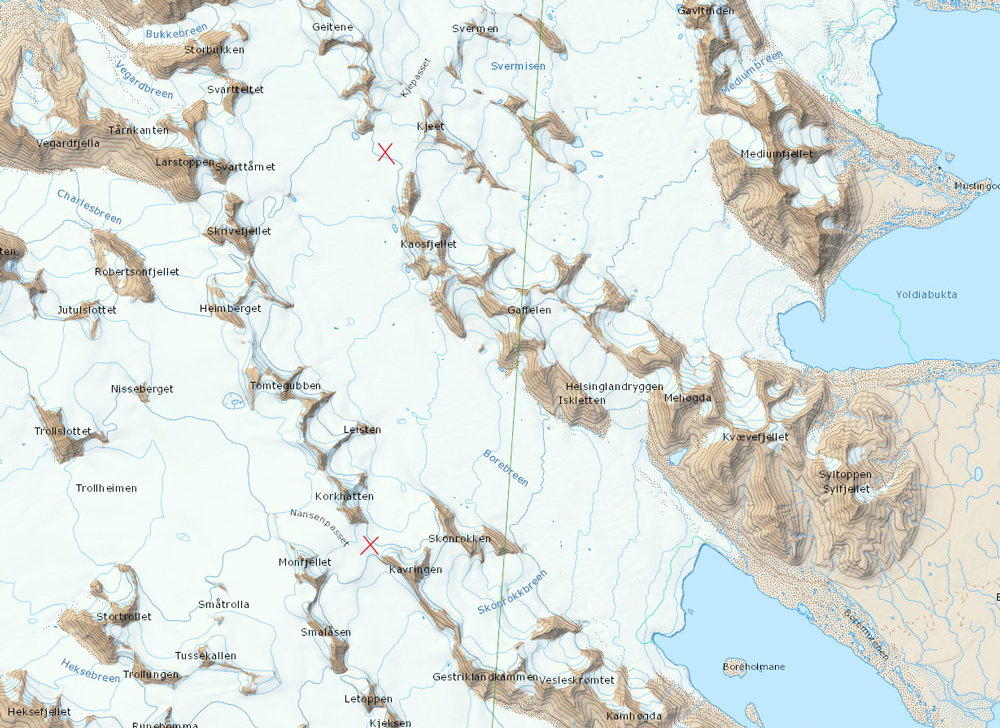

Вот карта куска нашего маршрута, красными крестиками помечены примерное место высадки, перевалы с Esmarkbreen на Nansenbreen и с Nansenbreen на Borebreen.

Надо сказать, что хотя солнце при нас не заходило за горизонт никогда, грело оно все же по разному, и ночью при прочих равных было существенно холоднее. Зато часам к десяти утра оно поднималось настолько, что даже начинало пригревать. В палатке.

Вид вверх по Esmarkbreen. Наш перевал между двумя горами с правой стороны.

Вид на тот край ледника, к которому нам идти. Перевал между двумя дальними горами.

Взгляд вниз по леднику, наша вчерашняя лыжня.

Выходим и начинаем подниматься на перевал. Снег сильно проваливается, тропить тяжело. Погода пока недурна, но небо начинает постепенно затягивать.

Дорогу пересекают свежие следы песца. После мы неоднократно встречали песцовые следы на ледниках. Что они там забыли и зачем бегаеют? На ледниках им точно никакой поживы нет. Но шпицбергенские песцы вообще суровые животные. Во всем остальном мире основная еда песцов, как и других псовых, грызуны. Мыши, полевки, лемминги, и прочие мелкие создания, кормащие собой половину плотоядного мира. Засада в том, что на Шпицбергене нет грызунов. На архипелаге всего два вида наземных млекопитающих — собственно песцы и северные олени. Ок, с недавних пор три, и третий как раз грызун, но этот третий вид инвазивный и имеет настолько крохотный ареал, что пищевые проблемы песцов никак не решает. Об этом суровом покорителе тундры я позже расскажу. Так вот песцам трудно, мышей нет, приходится обходиться чем есть, а есть не так много. Полярные куропатки (опять же единственная постоянно живущая на островах птица), умирающие от голода и свежеумершие северные олени, и детеныши нерпы, которые опять же доступны только в сезон размножения, взрослую нерпу, даже такую маленькую, песцу не одолеть. Не разгуляешься, да и усилия по добыче надо прикладывать нестандартные. Но живут, процветают и топчут ледники.

Про умирающих от голода оленей, пожалуй сразу поясню. Это самая стандартная смерть для оленей на островах. Охотится там на них, кроме людей практически некому. И умирают они не от недостатка корма, а от невозможности его есть. Трава там коротенькая, ягель по определению невысок, и растет все это на камнях, которые мелкой крошкой попадают в рот оленей с каждой порцией еды. И стачивают им зубы. Как зубы сточатся, так олень не сможет больше есть и умирет от голода. Это судьба не только шпицбергенских оленей, в мире хватает видов с подобной участью.

А мы лезем на перевал. Пройти его по самому низкому месту, вплотную к левой горе, мы не рискнули, она вся была в свежих следах лавин и новые откровенно зрели, что одним своим видом отбивало всякое желание подходить поближе.

Левая гора:

Правая гора:

Кстати, конец видео из предыдущего поста показывает уже подход к перевалу на ледник Нансена.

Окрестности:

Так что пришлось залезть на перевал в точке повыше, что еще ничего, а потом спускаться. Вот тут козы нам задали жару. Они носились вокруг нас по непредсказуемым траекториям, бодались, валялись в снегу и творили прочее непотребство. Не скажу, что спуск занял у нас больше времени чем подъем, но сил отнял точно больше.

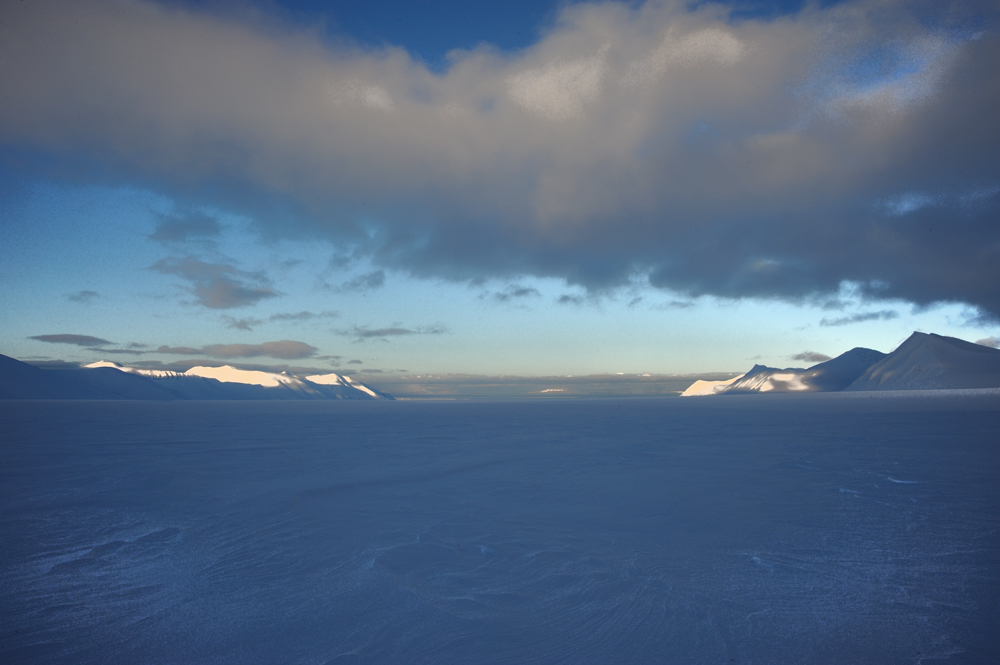

И вот мы на леднике Нансена. Теперь нам надо его пересечь и перевалить на Borebreen.

Все, что я писала о рыхлых снегах ледника Эсмарха оказалось цветочками по сравнению с ледником Нансена. Такое чувство, что ветер минует его веками, и весь выпадающий снег так и лежит толстым рыхлым неприбитым одеялом. В котором мы на каждом шагу увязаем по самое небалуй. Небо затянуло, рельеф вообще пропал, а он там такой изрядно неровненький. Пурхаемся в снегу, то и дело натыкаясь на неожиданные подъемы и спуски. Серегина коза активно невзлюбила (или наоборот нежно полюбила) снег такой глубины и консистенции и начала переворачиваться на спинку буквально на каждом шагу. Битва с козой отнимает кучу времени и сил. Они оказались крайне чувствительны к балансу во всех трех направлениях и любое его смещение, которое совершенно неизбежно, вызывает бурные приступы падучей. Козы явно не задались и уйдут в топку после похода, но тут их придется донашивать, других у нас нет.

Пересекаем ледник и начинаем подниматься на перевал к Borebreen. Подъем крутой, снег лучше не становится. Поднялись практически на самый верх, но тут видимость совсем пропадает, а силы кончаются. За семь часов прошли шесть километров. Такими темпами нам месяца три тут ковыряться.

Ставим лагерь. Совсем ровную площадку найти не удалось, будем довольствоваться тем, что еть. Уминаем лыжами снег под палату и ставим лагерь.

23 апреля. Пора заканчивать наше перемещение на Borebreen.

Главный и очень ответственный дежурный готовит завтрак. Это как раз кухонный угол нашей палатки.

Снаружи же палатки все белое. Поднимаемся наощуп на перевал, до него недалеко, мы почти наверху стояли.

Наверху -4С и как-то недоброжелательно дует.

Вниз на Borebreen видимость условная и окнами, но удается свериться с картой и определить направление и оценить ледовую обстановку.

Нам идти наискосок по Borebreen к впадающему в него другому леднику и перевалу Kjepasset. Вот кусочек карты того района. Крестиками помечены перевал с Nansenbreen на Borebreen и выход к Kjepasset.

Начинает понемногу растаскивать, видимость улучшается.

Становится видно фьорд, в который впадает Borebreen. На другой его стороне Адвендален с Лонгиром.

Идем вврех и наискосок по Borebreen.

Снег рыхлый и глубокий, ничем не лучше предыдущих ледников.

Видимость постепенно улучшается, но при этом становится все холоднее и холоднее.

Останавливаемся около полуночи.

Ставим палатку в последних лучах солнца. Оно не село, конечно, просто за гору спряталось.

Очень холодно, -15С, и продолжает холодать.

Продолжение следует…